Далее: 11 июня, в день Лошади, исследования уже продолжены на графиках, поэтому в дальнейшем названы научной геометрией. Правда, говоря о всё тех же ноль часов 22 апреля, расчёты приводятся для ноля 21 числа.

Следующий принципиальный результат обнародован с иллюстрацией, в тихий день Тигра 15 июня. Но графики изготовлены не Г. Квашей, и ошибочная разметка дат, выполненная от руки, сбивает окончательно с толку общественность.

На рисунке хорошо видно, что для 2000 года, мистического, синяя линия в апреле указывает на 24 часа, т.е. конец дня 21 апреля, но никак не на среднюю часть следующего дня. Линии разметки дней, проведённые там рукой, ошибочны.

И, конечно же, «заход» в 23 число при разрезании есть: присутствуют 4 точки – если рассчитываем всё в соответствии с задумкой Г. Кваши.

Методический приём – измерять отклонение от даты-метки в часах, придуманный Квашой, очень продуктивен. Таким структурненьким способом изучать календарь легче.

Вспоминая астрономию: из-за эллиптичности орбиты Земли переход от осеннего равноденствия до весеннего короче, быстрее, чем наоборот. Это следствие второго закона Кеплера: наша планета движется вокруг Солнца неравномерно, имея в перигелии большую линейную скорость, чем в афелии.

Т.е. в начале января Земля проходит через перигелий быстрее, и мы даже в состоянии заметить, как Солнце «торопится». А в начале июля, в афелии, Солнышко плывёт неторопливо, тише, чем обычно.

Ой, думается, ну насколько там медленнее! Давайте посмотрим 2002 год:

1. От мартовского равноденствия до июньского солнцестояния - 92,8 дня.

2. После, до сентябрьского равноденствия - 93,6.

3. Теперь, до декабрьского солнцестояния - 89,8.

4. И до нового, весеннего, т.е. мартовского равноденствия - 88,8 дней.

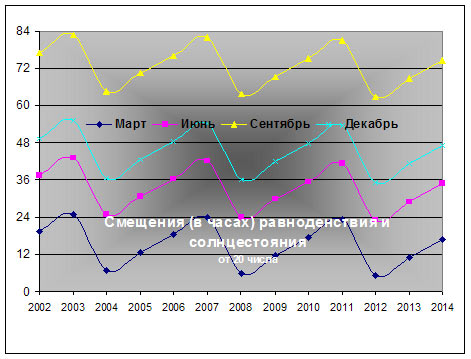

Относительно конкретных дат, например, 20-ых чисел месяца, моменты интересных нам точек меняют своё положение. Применим геометрическую и структурную методику Кваши, и рассчитаем отклонения от этой фиксированной даты (20 число, ноль часов).

Изучив период с 2002 по 2014 годы, можно увидеть, что все проблемы с переходными, или пограничными датами, будут похожи на то, что мы видим при попытке «разрезать» год ровно на двенадцать.

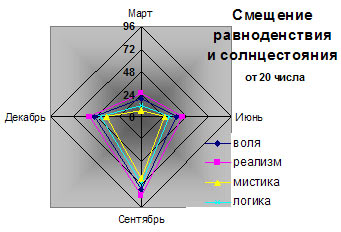

А именно: сдвиги, по типам годов (идеологическая структура), располагаются почти всегда в том же порядке. Наибольшее отклонение от выбранной метки - 20 число - производят реалистические годы, потом – волевые, за ними – логики, и замыкают шествие мистики. Колебания значений существенны: минимум отличается от максимума в каждом темпоральном срезе на 18 часов.

Главный вывод-рекомендация: полезно учесть, что переходные даты меняются: разные - у разных видов годов. Нет смысла округлять или усреднять границы, или делить дни (пополам, например). Если учтём это предложение, то, надеюсь, дробление дней не потребуется.

Вряд ли система равномерного «распила» сможет нивелировать стабильное, систематическое «возмущение» дат григорианского календаря нелинейной, эллиптической орбитой Земли. Да и зачем плевать против природных циклов? Не лучше ли принять их подсказки?

Ещё. Так и хочется удивиться: а почему при «быстрой» зиме у нас именно в ней случаются самые длинные, да ещё сложно-составные Козероги? Иногда аж по сорок один день! Правда, с компенсацией через год – семнадцать дней. В среднем по двадцать девять, что ли? Если так, то было бы логично…

В целом, для теоретических поисков, считаю возможным посоветовать обратить внимание на неравномерность сезонов тропического года. Не забывая, разуется, о главном тесте-константе: двенадцатидневном календаре.

Уж его-то общественность проверяет ежедневно и многажды. Непрерывный 12-ти дневный календарь неоднократно подтверждал свою эмпирическую истинность. Поэтому он должен вписать в себя любую систему построения месячных и годовых циклов.